上述技能互补性的存在都使得城市受教育水平的提高带动低技能劳动力的工资上涨。我们用2005 年1% 的人口小普查微观数据考察城市高技能比例对不同技能劳动力工资的影响,结果显示,当城市高技能者(大学本科以上学历)比例增加1 个百分点时,高技能者的小时工资会增加6.11 个百分点,而低技能者(大学以下学历)的工资会增加7.17 个百分点,增幅略大于对高技能者的影响。另外,如果我们将低技能劳动力细分为具有高中学历和大专学历的中等技能者和具有初中及以下学历的低技能者,同样发现,城市高技能者比例增加对低技能劳动力工资的增幅效果最大[15]。

在高技能者向大城市集聚的过程中,也将带来大量低技能劳动力的需求,从而表现为城市规模对于就业和收入水平的正效应。通过使用CHIPS 2002 和2007 年的个人层面数据,我们发现,人们在大城市更有机会找到工作。高技能者和低技能者都在人口规模效应中获益,而且低技能劳动力在大城市中获得的就业机会更多。相比之下,中等技能人群的就业情况不会受到显著的影响。因此,限制城市人口增长,特别是低技能劳动力的流入,对效率与公平均有弊处[16]。此外,研究也发现,城市规模对劳动力收入具有正效应:在对收入进行了消账后,每提高1 个百分点的城市人口会增加个人实际收入大概0.082% 到0.143%[17]。

三、人往高处走:城市人力资本对劳动力流动的影响

中国有句古话叫“人往高处走”,这句话的现代经济学含义就是人会向收入更高、就业机会更多的地方迁移,为此,人们会从农村迁移到城市,从小城市迁移到大城市。

(一)教育促进劳动力从农村向城市迁移

城市的工业和服务业教育回报高于农村,因此,劳动力从农村向城市转移就是提高教育回报的途径。在一个代表性家户中,教育水平较高的成员在工业和服务业领域有比较优势,会被派到城市里务工。实证研究证实了这一点,通过使用CHIPS2002 年数据,在控制了其他个人、家户、乡村特征等变量后,不同的教育水平对农民工进城有着不同的正效应。如果以文盲作为参照组,那么具有初中和小学教育水平分别会提高农村劳动力外出务工概率7.13% 和5.25%。而具有较高教育水平的人外出务工的概率提高较低(技校或大专教育水平提高概率4.75%,高中教育水平提高4.9%),当然这可能是由于具有初中以上教育水平的农村劳动力更易获得城市户口,因此不被计入外出务工人员中[18]。

(二)高技能劳动者向教育水平更高的城市集聚

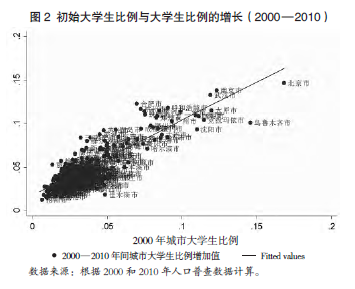

高技能劳动者向教育水平更高的城市集聚是这些城市规模扩张的源动力。由于人力资本存在外部性,一个城市的平均受教育程度越高,劳动者获得的学习机会就越多,其劳动生产率和工资的增长就越快。如图2 所示,平均教育水平更高的城市吸引了更多高技能劳动力的流入,具体来说,改革开放以来的几轮人口普查数据均显示,初始大学生比例更高的城市,在未来大学生比例增长更快。

我们利用2000 和2010 年的人口普查数据并借鉴贝利和格莱泽(Berry and Glaeser)[19]的做法,来考察2000 年城市人力资本情况对2000—2010 年期间的城市人力资本变化情况的影响,结果发现, 2000 年的城市高技能者比例每增加1 个百分点,2000—2010 年的高技能者比例会增加1.3 个百分点;即使我们控制了2000 年的城市人口规模、人均GDP 和产业结构,2000 年的城市高技能者比例每增加1 个百分点,2000—2010 年的高技能者比例会增加1.02 个百分点[20]。值得一提的是,现有城市的高技能者比例影响后续高技能者比例的现象在美国同样存在。

至此,我们已知城市现有的高技能者比例会影响后续的高技能者比例,但这是经济集聚的结果,还只是产业转移的结果呢?我们的研究证实,中国城市间的人力资本水平差异主要是来自行业内的差异,而不仅仅是因为不同城市的行业不同。[21]类似地,贝利和格莱泽发现,美国在1970—2000 年内城市间人力资本的分流不是行业间差异带来的,而主要是来自行业内的差异。[22]

(三)城市人力资本对于劳动力流动的影响

如果高、低技能的劳动力之间存在着技能互补性,那么,高、低技能的劳动力会同时向人力资本水平更高的城市集聚。我们利用2000 和2010 年的人口普查数据来考察具体情况,结果发现,2000 年高技能者比例增加1 个百分点,则在2000 到2010 年之间,高技能者比例显著增加1.129 个百分点,中等技能劳动力显著减少1.479 个百分点,低技能劳动力则会增加0.351 个百分点,但不显著,不过系数的t 值已经大于1[23]。类似情况在美国也出现,从1970 年到2000 年期间,初期高技能劳动力比例高的城市,在后续10 年内高技能劳动力比例增加的同时,低技能劳动力比例也在增加[24]。

更为直观地,我们可以在地图上将跨地区迁移人口的空间分布画出来,由图3 可以看到,虽然总体上人口向东南沿海地区迁移得更多些,但与其说东部吸引了更多的人口迁入,不如说大城市及其周边地区吸引了更多人口迁入。

城市人力资本对于劳动力流动的影响并不是刚刚发生的。笔者和夏怡然最近的研究用明清两代的进士数量构造了中国古代城市级的人力资本,我们发现,在中国历史上,各个城市的人力资本就有很大的差异。在1952 年,中国运用行政力量实行高校搬迁,对城市的人力资本分布形成了巨大的冲击,改革开放之后,随着时间推移,城市级的平均受教育年限和历史上的人力资本越来越相关。[25]

经济收入和就业机会是吸引劳动力流入的一个主要原因,此外,获取公共服务也是吸引劳动力流入的因素。使用2005 年1% 的人口小普查数据和220 个市区层面的特征数据,我们发现,具有更高收入和更多的就业机会以及更好基础教育和医疗服务的地区都会吸引劳动力流入。但是,公共服务对劳动力流向的影响小于工资、就业对劳动力流向的影响。因此,即使公共服务均等化政策能够促使人口的空间分布适度分散,仍然无法改变劳动力向大城市集聚的趋势[26]。

四、什么阻碍了教育投入与产出的空间最优化?

劳动力的自由流动是实现个人人力资本回报最大化的最佳途径。那么,如何判断个人的人力资本回报已经实现最大化了呢?在理论上,如果这个“最优化”已经实现了,那么,在不同的地区之间,同样特征的人的实际收入应该趋同,这就是“空间均衡”的基本思想。反之,如果各地区之间教育回报存在巨大差异,则意味着高技能劳动力的跨区域流动不能充分地对区域间的需求差异作出反应。

(一)劳动力流动的“空间均衡”遭遇阻碍

实际情况是,中国跨地区的“空间均衡”受到了很大的阻碍。邢春冰的研究发现,在北京、上海、广东,外来高技能职工约占全部高技能人群的三分之一,在23 个省份里均有超过10% 的外来高技能职工[27]。该比例远低于低技能职工中的移民占比,特别是在沿海地区考虑到高技能职工和低技能职工数量的差距,高技能职工中的移民的绝对数量远低于低技能职工中的移民的绝对数量。从收入差距来看,沿海省份大学毕业生的收入远远高于中西部省份,而对于低技能劳动力来说,不同地区的工资差距要小得多。高虹进一步在个体层面考察了城市规模对于收入的影响,不管用生活成本指数还是用房价对于名义收入进行平减,结果仍然可以发现,在人口规模更大的城市,居民的实际收入更高[28]。而且,相对来说,收入水平更高的组别中,城市人口规模对于个体实际收入的影响更大。这个结果同样说明,中国城市间人口流动的“空间均衡”还远为达到,尤其是高教育水平和高收入水平的人群,这种“空间均衡”没有达到的状况更为明显。

另一个视角是来看不同技能水平的劳动力在不同城市的分布。如果高、低技能的劳动力之间存在互补性,那么,大城市同时吸引高、低技能的劳动力,而对中等技能的劳动力则吸引力不大。在美国,大城市具有更高比例的高技能劳动力,但平均技能水平和小城市却相差无几[29],而且大城市间的技能水平具有更大的方差[30]。艾克豪特(Eeckhout)等人发现,在美国的大城市中具有更高比例的高技能劳动力和低技能劳动力,而中等技能劳动力的比例则更低,这充分说明了大城市会促进技能互补[31]。

我们利用2005 年人口普查微观数据对比不同城市间的技能分布情况来考察高低技能互补情况。我们将大学本科以上学历人群定义为高技能者,大专和高中学历人群定义为中等技能者,初中及初中以下学历人群定义为低技能者,然后直接看这三类技能劳动力数量在大小城市间的对比(具体情况见表1)。我们可以知道,大城市的人均受教育年限为9.785 年,而小城市的为8.465,两者之间相差1.32,在1% 下显著。另外,我们可以看到,大城市具有更高比例的高技能和中等技能劳动者,但低技能劳动力的比例却更低。美国的情况与表1 的情况相反,美国的大城市中具有更高比例的高技能者的同时,也具有更高比例的低技能者。

如果上述发现都是准确的,那么,从地区间的收入差距来看,高技能劳动力的流动似乎受到更大的阻碍。而从不同技能的劳动力占比来看,似乎是低技能劳动力的流动受到了阻碍。这两个看似矛盾的结果怎么会同时出现?在缺乏更深入的研究之前,笔者认为,在逻辑上和制度背景上说得通的解释是,低技能劳动力流动受到了更为严重的制度障碍,同时,对于高技能者,他们相互之间的异质性太大,以至于仅用实际收入的地区间差异来判断这类人群是否已经达到劳动力流动的空间均衡是不够的。换句话来说,相比于欠发达地区和中小城市的大学生,发达地区和大城市的大学生所从事的行业、职业以及不可观察的其他特征给他们带来的收入更高。

那么,为什么以户籍制度为代表的劳动力流动障碍长期以来一直未能消除呢?为什么大城市始终认为需要控制外来人口规模,特别是低技能劳动力的规模呢?笔者认为,首先的障碍来自知识和认知,我常常把这种原因称为“不明白”。具体来说,如果人们没有认识到城市规模会通过人力资本外部性对于收入、就业产生正面的影响,如果人们不知道低技能劳动者向大城市迁移是因为“技能互补性”带来的需求,同时,又简单地将城市病的产生归结为人太多[32],不知道控制人口流动对本地弊大于利,那么,控制人口流动的政策主张就不足为怪了。另一种导致劳动力流动障碍的原因是地方政府追求短期的本地利益,对人口流动设置人为的障碍。这种原因是“政治经济学”意义上的,是本地短期利益与长期公共利益之间的矛盾,这在本质上不是“不明白”,而是“装糊涂”,需要通过制度设计来解决。

(二)劳动力流动障碍对人力资本投资的负面影响

地方政府有意愿实施吸引高技能人才的政策,但通常不愿意直接为教育进行投资,特别是不愿意为基础教育投资。原因在于,高技能者在空间上的集聚使地方经济发展受益:如果直接对教育进行投资,在劳动力频繁的流动过程中,本地的教育投资所形成的人力资本却可能在其他地方产生回报,这就产生了人力资本投资跨地区的回报,降低了政府进行人力资本投资的激励。而中国现行的基础教育经费主要是由县和乡两级政府负担,中央和省一级财政支出比例过低。而在劳动力流入城市(特别是特大城市),地方政府不仅不愿意为流入的低技能者增加教育投入,反而把对于低技能者随迁子女的教育歧视作为阻碍他们流入的政策。为此,中国应当改变基础教育主要由地方政府承担,中央政府财政支出比例过低的现状。

尤为值得一提的是城市化进程中留守儿童和流动儿童的教育问题。中国的快速城市化增加了人力资本的积累,但在当前的户籍制度和教育财政制度下,城市化也伴随着一些问题,将对人力资本的长期发展带来危害。由于中国的户籍制度限制,大多数的外来务工人员不能在他们的务工地享有养老、医疗、公共教育等社会福利。虽然跨地区的人口流动规模庞大,但初等教育经费主要是由本地户籍儿童的数量决定的,且该经费无法实现跨行政区的流转和携带。因此,地方政府缺乏激励和财政资源来解决随迁儿童的入学问题。面临子女入学难的问题,外来务工的父母们有三个处理办法:一是缴纳择校费让子女进入当地公立学校学习,二是让子女进入私立学校学习,三是将子女留在老家由祖父母或其他亲戚监护。事实上,由于前两种途径的成本高昂,大量家长的选择是将孩子留在家乡,造成大量的留守儿童问题。