在中国文化的语境里,最高的褒奖莫过于“有味道”。中国人对于“味道”的感知和定义,既来自于饮食,又超越了饮食。“有味道 ”应该是一种非常美好的感觉,说不清、道不明却很享受。能弥留在人们心头间的味道,一定是悄无声息地让我们的舌尖领略到了美好;一定是蕴含着绵绵的爱和深深的情,不时地温暖着你;一定是让你充满了无限的想象,从味道的演变到岁月的流转、历史的变迁。

“学习强国 ”湖州学习平台、湖州发布、湖州晚报、爱 湖州联合推出栏目“湖州味道”,通过个人记忆及研究还原城市现场,体现湖州在历史各阶段的风物、风味、风气和风度。 除了邀约之外,也欢迎网友投稿,稿酬从优。稿件可发送至963458800@qq.com ,主题请写上“湖州味道”。

全文3014字,阅读约4分钟

《湖州味道》特邀作者:蒋国梁

双节长假前后,我数次出城、进城,自然看到各式“城外的人想进来,城里的人想出去”的生活场景。回家翻阅《围城》,自忖不解风情,只会联想过往的“城外”亲历。

“城外”两字是我和我家族最熟稔且记忆深刻的一个词。

回望来时的路,我家原居湖城三元洞府三元弄2号,就是现在的苕溪西路一隅(曾经叫过红专西路)。

▲三元弄。摄影 @蒋国梁

这里南距2200多年前的项王城(子城)不过百把米,西与1700多年前的罗城城墙只有三四百米。我想,若按子城划分算是城外了,依罗城圈定可以计为城里。现在这地段那是黄金里的黄金、市中心的城里。

自从懂事起,奶奶,湖州方言叫“娘姆”“阿姆”,我们家叫“阿姆”,她带着孙辈的我们去得最勤快的地方就是“城外”。

三元洞府(现在的苕溪西路)在民国时期虽已定位二等街巷了,但在上世纪九十年代前还是条最宽处不过十来米的小街巷。一出墙门堂,时不时会遇到邻里街坊:“您今天带孙子(孙女)到哪里去啊?”大多时间我阿姆脱口而出:“城外。”大家似乎习以为常了,都知道我们去城外什么地方,“城外”就成了我们乐享其成的传家语。

从一般认同来讲,“城外”是指城市建成区以外的地方;反之,建成区以内的就叫“城里”了。地处东北方向老城墙外的墙壕里是我阿姆的娘家,是她启蒙我们阅读社会的地方。

“城外”墙壕里现在的位置就是新潘公桥南堍一带,只是早已物是人非、焕然一新。当年没有人怀疑它是城外,我们也没有觉得这里是城外了,因为一路走去,人来人往,街道两边都是跟市中心“蟹墩子”一样的商铺、茶肆、饭馆、地摊和农副产品集散地,更有还算豪华的弄堂和民宅,河里停满了客运航船、载物的货船,根本看不到田地、荒郊。只是阿姆总把“到城外去”挂在嘴边。

▲玉皇殿前。右图摄影 @蒋国梁, 左图来源于网络

我们从家里出来,按最近、最优的线路,习惯性地往东,沿三元洞府、玉皇殿直街、府学前、局前巷(现在统称苕溪西路),左转一段下北街,右转北门城门口(临湖桥西堍),再往左经过坛前街、米行街(现在的河畔居小区),过新桥、潘家廊(现在的竹翠苑小区),朝联盟路五弄(现在的新潘公桥南堍)前行四个弯就到了。

有时阿姆为了让我们多长点见识,就另辟蹊径,比如,在玉皇殿直街(现在的苕溪西路)出来后左转,经雀杆下(现在的人民路)往图书馆路、双池潭口(现在的广场后路),穿过贵神弄、跨过通济桥(现在的河畔居小区)后,左转竹行埭、鱼池街、塘口(现在的竹翠苑小区和新华路)等街巷而至。过去,同一段贯通的街坊道路上,五十米、百把米就是一个不同的地名,而且根深蒂固、人人皆知。

▲局前巷。上图摄影 @蒋国梁,下 图来源于网络

长大以后,轮到我们独自到城外墙壕里去的话,胆子就放开了许多,总是出其不意东串西穿。比如在广场前路(现在的苕溪西路)转进善堂弄(现在的广场东路),再经眠佛寺街、梳妆台街、塔下街到北门城门口等;宁可绕点远路也要多认知一些新的街巷,从三元洞府北转大线场路、后射桥,穿过连家巷路或空相巷(现在的益民路)往环城北路行进……

▲北门城门口。 上图摄影 @蒋国梁,下 图来源于网络

那时候的湖州城真的很小,基本上处于民国二十五年再版的《吴兴县城区坊巷全图》范围,就是现在的东、南、西、北环城马路内侧,墙壕里确实不在此图中。也可以说,局限于距今1700多年前晋代形成的罗城,古代城墙及六城门格局基本完整地保存到民国前期。今天行走在通衢大道上点赞,当年我阿姆自选的“城外”定位是相当的精准。

▲新桥。 上图摄影 @蒋国梁,下 图来源于网络

墙壕里,一看地名就像是一个军事用语,据专业人士介绍,这里曾经有过一种军事设施——墙壕。似乎听阿姆也讲起过,晚清时,太平天国农民起义,湖州团练招兵买马、扩充军队,在城内囤积军粮、制造军械。1861年,清军在北门外利用龙溪港这一天然优势,拆毁了大通桥,又在潘公桥东沿龙溪港筑墙挖壕,设起一道墙壕对抗太平军。太平天国战争结束后,一些老百姓利用遗留的军事设施墙壕建造住房,并在那里居住。人们习惯性地把居民聚集的地方称作“里”,所以这一带就顺势有了墙壕里的地名。

中秋月圆,山河无恙,家国平安。今天站在潘公桥顶,俯瞰龙溪港两岸,透过高楼眺望墙壕里,岁月已冲刷了许多伤痛和容颜,很难想像这里曾是兵家必争之地,这谜一般的历史只能留待日后再解,或许有些已经无法得到答案了。

▲潘公桥。 上图摄影 @蒋国梁,下 图来源于网络

说着一座城,会惦记她的过往;回味一座城,会抒情她的明天;爱上一座城,会希望她更美好。许多年前,人们在某个特殊节点拆毁了千年子城、罗城的城墙,留下了许多遗憾,或许有得有失。比如,以前到墙壕里去,一路都是窄窄的小街小路,还连着弯弯绕,感觉很遥远,来回一趟要起个兴致;现在走过,路畅是最美,全然没有了过去的艰难曲折。

当年来到我阿姆在“城外”的娘家墙壕里,我们这一辈表兄弟姊妹一起玩耍。踏上四五级台阶,穿梭在三开间三进深、带厅屋厢房的深深庭院感叹:“房子真大啊!”暑假,在屋前一弯池塘戏水……舅婆、阿姆和表叔表婶等大人偶尔会给我们讲一些先辈艰辛创业的故事。说的是我阿姆的父母、哥嫂,我们的太公太婆和舅公舅婆在这里“唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,唯闻女叹息”,置办了这份家业。解放后,织机等生产资料公私合营了,住宅也被接管了若干……

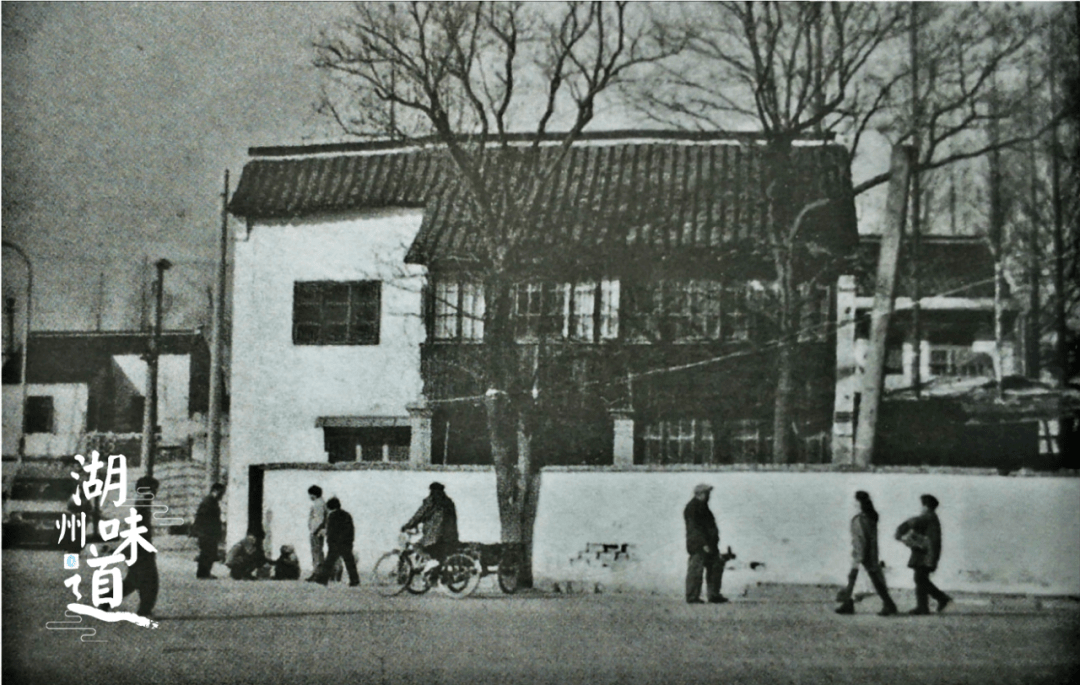

▲墙壕里。 上图摄影@蒋国梁,下图来源于网络

早些年,碰到墙壕里原本陌生的老住户,说起我舅公的名字,他们马上回答:“知道,知道的。”看来,阿姆的“城外”娘家在墙壕里有点名气。

记得美国现代哲学家路易斯?芒福德说过:“城市是一种特殊的构造,这种构造致密而紧凑,专门用来流传人类文明的成果。”其实,从史书和相传中得知,明代开始,城外补充城里,城乡互动流通,便有了湖州“丝绸之府”的萌芽。户户丝织机声相闻,家家议谈绸缎买卖。也许城里房屋连甍接栋、空间有限,于是就有了诸如东北城墙外的机坊港、田盛街、市陌路、坛前街、米行街、牛舌头、潘家廊,直至墙壕里,南门城墙外的南门汰廊,西门城墙外的上下塘等半城半郊的烟户稠密形态。

我曾经接触过这一带的老住户,许多人家的上辈和上上辈都有摆机织绸的历史,也聚集了一大批来自四乡和府外、县外的“新湖州人”,公私合营后,他们都成了“五大绸厂”的底子和骨干。

小时候我阿姆带我们阅读“城外”,成年后得益于“大庇天下寒士俱欢颜”的梦想陆续实现:上世纪八十年代初,我拉着大板车,从三元洞府,经西河头(现在的劳动路)、法院街(现在的红旗路),出清源门(现在的环城西路),大家庭喜迁“城外”第一代的新建住宅——红丰新村;九十年代初,骑着三轮车,从红丰新村出发,过清源门(现在的环城西路)进城,沿着法院街、学前滩、黄沙路、彩凤坊(现在的红旗路),经北街,在北门城门口(临湖桥西堍)出城,左转经大马路(环城北路),越大通桥,我的小家在市陌小区安居;九十年代末,用电瓶车、三轮车,从市陌小区穿越新潘公桥,经墙壕里西侧的外环东路,我的小家又在文苑小区落户;十多年前,请搬家公司汽车,从文苑小区出来,沿迎春门(现在的东门 )右转湖嘉汽车路、定安门(现在的环城南路)、环城西路,又一次乔迁“城外”的红丰新村……兜兜转转,除了正北的奉胜门(霸王门)、西北的迎禧门(青塘门)尚未涉及,其它四个方位的“城外”都生活过了。

年少诵读“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”的诗句,长大以后才大致明白,城市的嬗变伴随着从过去的衰败中走出,重新焕发新颜,表现为更加适宜现代人绿色、生态、便捷、安全、舒适的生活追求。我的妹妹和弟弟至今还记得,上世纪八十年代,有一次陪伴阿姆从西门红丰新村穿城来到墙壕里,看了看此一时彼一时的“城外”,单趟就走了一个多小时。这或许就是“城外的人想进来,城里的人想出去”的普通生活,无论贵贱,一切都付笑谈中。

来源:湖州发布

编辑:潘美馨

湖 图