【摘 要】党的十九大提出乡村振兴战略,农民作为重要的参与者与实践者充分发挥主体性对于实现乡村振兴具有重要意义。本文基于日本文化遗产角度,构建主体实践生成过程与主体实践类型分析框架,以日本文化遗产活用为例,分析日本农民主体实践特点,探讨日本农民在促进乡村经济发展和延续传统村落生命力中发挥的作用,以期为我国农民参与农业文化遗产的保护与利用提供经验借鉴。研究表明,日本文化遗产活用主要有重要传统建筑物群和无形文化遗产,以及融合有形文化遗产与无形文化遗产的历史文化街区。农民主体实践过程是从无到有、层层深入和以问题为导向的运行机制。主体实践类型有互助型、协同型和计划型。尽管各村庄的主体实践生成过程与类型各不相同,但存在一定的共性,即从纵向的维度看,农民主体实践具有动态变化的特点;从横向的维度看,农民的主体实践具有差异化的特点。日本案例启示我们在保护与利用农业文化遗产的过程中,首先,需要以发展的观点看待农民主体实践生成过程;其次,农民应因地制宜地构建主体实践类型。

【关键词】乡村振兴;农民主体性;文化遗产活用;农业文化遗产;当代日本

党的十九大提出乡村振兴战略,为了落实乡村振兴战略的重大部署,2018 年中央一号文件《关于实施乡村振兴战略的意见》,提出了“坚持农民主体地位”的基本原则,明确要求“充分尊重农民意愿,切实发挥农民在乡村振兴中的主体作用”。农民是乡村振兴的主体,农民的主体性发挥关系到乡村振兴战略实施的成效。但目前从各地的实践看,由于农民参与度不高、参与人才较少、参与权不足和参与能力受限等,农民在乡村振兴中主体性缺失。因此探究如何发挥农民主体性对于促进乡村振兴战略的实施具有重要意义。

针对乡村振兴中农民主体性的发挥,我国学者提供了大量的智力支持。一类观点认为应从外部加强制度保障与提供政策扶持,如王春光[1]认为乡村振兴中,农民在经济主体性、社会主体性和文化主体性方面存在缺失,人口结构、体制与机制、社会性困境、文化困境是造成农民主体性缺失的原因,需通过增权赋能破解难题。贺雪峰[2]提出将农民组织起来是实行乡村振兴战略的基本前提,因此,需要重建新型集体经济,再造村社集体。另一类观点认为,应多维度促进农民发挥主体性。如陈学兵[3]提出从重振乡村经济活力、重构乡村合作动力、重塑乡村文化魅力三个角度重构农民主体性。钟曼丽和杨宝强[4]指出应从对接现代农业、培养农民企业家、完善人才体系、重建乡村共同体、确定教化主体、完善村民参与制度等方面再造乡村生产价值、文化价值、社会价值和教化价值,进而重构农民的经济主体性、文化主体性、社会主体性和治理主体性。龚丽兰和郑永军 [5]提出应建构有效机制培育“新乡贤”。

另一方面,国内外学者对农业文化遗产进行了多维度研究。国外学者聚焦于文化生态系统服务的价值评估[6]、文化遗产旅游潜力的比较[7]、文化遗产的本真性等方面[8-9]。国内研究主要从概念判断、价值体系等宏观角度[10]或个案研究[11-13]着手,而对农民主体性或者说社区能动性的研究还相对有限。何思源等[14]指出农户对农业文化遗产的保护意愿总体较低,在文化自觉性上,农业文化遗产概念普及程度有限,在保护成效上,农户没有充

分得到遗产地这一头衔及其保护措施提供的生计带动,因此农户难以意识到自己在农业文化遗产保护中的主体作用。任洪昌等[15]基于地方认同理论认为,居民的认知态度受人口特征的影响,而居民的保护行为受其对该遗产项目的认知态度的影响,与居民人口特征相关性不强,因此应采取积极措施转变居民的认知态度,通过增强认知程度,最终影响其行为选择,以实现对农业文化遗产保护的目的。

整体而言,学者聚焦于发挥主体性的困境并对此提出对策建议,但是对于实践中农民如何有效发挥主体性,特别是基于成功案例的分析提出经验启示的研究还有待丰富。鉴于乡村振兴中农民发挥主体性的重要性,以及农业文化遗产研究中农民发挥主体性的研究数量有限,因此,有必要深入分析农民如何在文化遗产活用中成功发挥主体性。日本近年来随着乡村少子化、老龄化和经济低迷等问题的加剧,开始加大乡村振兴力度,其乡村振兴的路径之一即是文化遗产利用。农民利用乡村自身的文化传统与资源优势,打造文化遗产旅游,促进文化传承,在文化遗产利用中,农民的参与持久和深入,特点显著。因此,本文梳理文化遗产利用中日本农民主体实践特点,分析其主体实践生成过程和主体实践类型,尝试以文化遗产利用为切入点分析农民发挥主体性的成功案例并提出经验启示,以期为我国乡村振兴背景下,促进农民在农业文化遗产利用中发挥主体性作用提供经验借鉴。

1 分析框架与案例选择

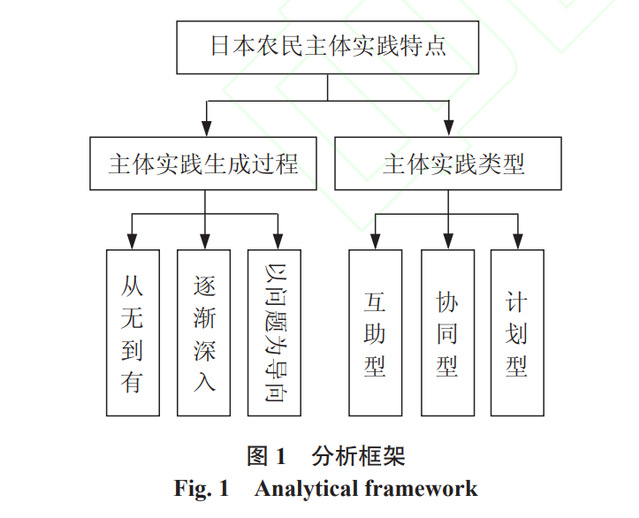

1.1 分析框架 :主体实践生成过程与主体实践类型

围绕乡村振兴中农民如何发挥主体性作用,日本学者中主要以内生型发展论的支持者讨论居多。内生型发展论的核心论点之一是发挥在地居民的能动性,如内生型发展论的建构者鹤见和子[16]强调,为了实现人类共通的目标,在地居民和集团适应固有的自然环境,利用文化遗产,根据历史条件,观照外来的知识、技术和制度等,自发地不断创新。内生型发展论的另一中心论者宫本宪一[17]认为,地域的企业和组合等团体及个人通过自主学习制订计划,以技术研发为基础,保护地域环境,通过合理地利用资源,推进经济发展,与此同时,通过地方自治体,提高居民福祉。宫本宪一和远藤宏一[18]进一步指出地域主体合作对乡村振兴的作用。西川润[19]的观点与之类似,提出协同主义和自主管理等观点。保母武彦[20]则认为,内生型发展的契机是乡土的自然资源、生活文化、乡土爱、在地居民所具有的创造力与劳动欲求。

围绕农民主体性,除了内生型发展论视角之外,带谷博明[21]提出地域建设生成过程这一分析框架,指出在地居民通过地域外的视角重新认识地域环境、文化和产业等价值,意识到应该保护和发展地域资源,并积极实践,这一过程即是地域建设生成过程。针对这一观点,若原幸范[22]认为,带谷博明仅停留在地域与资源关系的认识上,为了捕捉地域建设生成过程,还需要考虑在地居民如何应对生活中出现的各种课题,即应动态地分析地域建设生成过程,进而若原幸范提出协同型、网络型和计划型三种农民主体实践类型。协同型指实践者(农民)在学习活动与实践中构筑牢固的协同关系;网络型指存在多样性的主体,实践者在彼此的联结中开展学习活动,并形成共识;计划型指行政机构和居民协动,以农业振兴计划与地域建设计划为主轴开展活动。

本文同样认为,不同乡村面临的课题与挑战有所不同,基于传统文化和村规民约等形成各异的农民主体实践类型,即在村庄类型各异、形态多样的情况下,乡村建设行动是多样化的[23]。主体性既不是先验的,也不是绝对的,而是与社会历史生活结合在一起,不断丰富、发展和显现出来的[24]。与此同时,每个乡村在不同阶段遇到的挑战也有所不同,农民主体实践也是实时调整、与时俱进的过程,即农民主体性提升是一个动态的过程,是农民从“不自主”走向“自主”、从“不自由”走向“自由”的一个过程[25]。农民主体性发展呈现出多维度、不平衡、动态化的复杂特性[26]。因此,本文提出主体实践生成过程与主体实践类型这一分析框架(图 1),针对不同乡村并根据不同发展阶段具体分析主体实践特点。

1.2 案例选择

2002 年联合国粮农组织启动“全球重要农业文化遗产”项目,根据联合国粮农组织的定义,全球重要农业文化遗产是“农村与其所处环境长期协同进化和动态适应下所形成的独特的土地利用系统和农业景观,这种系统与景观具有丰富的生物多样性,而且可以满足当地社会经济与文化发展的需要,有利于促进区域可持续发展”。日本农林水产省认为农业文化遗产与世界文化遗产的区别主要在于,遗迹与历史建筑物等世界文化遗产主要以“不动产”的形式进行登录与保护,而农业文化遗产是需要向后代传承的传统农业“系统”,需要以“系统”的形式对其进行保护与可持续利用。尽管不同类型的文化遗产之间存在一定的差别,但是在通过文化遗产的保护与利用,带动乡村振兴,实现物质文明和精神文明双丰收方面所有文化遗产类型殊途同归。因此,本文在案例选择方面并未拘泥于农业文化遗产,而是将日本具有代表性的文化遗产地作为典型案例进行分析。另一方面,相较于农业文化遗产,在其他类型文化遗产的保护和利用中农民的参与时间更长,有的乡村已历时半个世纪,主体实践类型更为多元,更便于本文分析农民发挥主体性的效果。

下乡町以有形文化遗产即重要传统建筑物群保存地区而闻名,昭和村拥有历史悠久的无形文化遗产即文化财保存技术,津和野町作为融合有形文化遗产与无形文化遗产的历史文化街区而成为旅游胜地。三个地区是三种类型文化遗产的代表,因此,本文以这三个代表性地区为例分析各类文化遗产利用中农民的参与情况。

下乡町位于福岛县会津地区南部,那须山系环绕四周,面积11.3 hm2。下乡町因保留了江户时代的茅草屋于1981年4月被选为国家“重要传统建筑物群保存地区”,截至2020年下乡町人口5500人,2213 户,传统建筑物群保存地区共有50栋庑殿顶的茅草顶民宅。下乡町的人口稀少,年游客数量却达到 100 万人,是利用重要传统建筑物群实现乡村旅游可持续发展的典范。昭和村是本州唯一生产苎麻的村落,位于福岛县西部,群山环绕,面积209.3 km2。截至2021年人口7347人。

昭和村曾因盛产苎麻而闻名,但随着纺织产业的衰退,乡村人口老龄化与少子化,技术传承一度陷入危机。1991年苎麻牵引技术成为“国家选定保存技术”,以此为契机,昭和村发起“苎麻纺织体验项目”,并建设苎麻工艺博物馆与织女交流馆等,从多种角度开展苎麻纺织活动,振兴乡村。

津和野町位于岛根县最西端,町域的北面和东面紧邻益田市,南面是吉贺町,西北和西南是山口县的萩市和山口市。离岛根县的县厅所在地松江市190km,广岛市130 km,山口市约60km。人口7182 人(2020 年),面积307.1 km2。

2 流动性的主体实践生成过程

2.1 下乡町:从无到有的农民主体实践生成过程

下乡町的农民主体实践生成过程并非一帆风顺,而是从无视地域资源到重视地域资源,再到保护与开发地域资源的不断深化的过程。1967年武藏野美术大学的相泽韶男教授(当时为大学四年级学生)到访下乡町,被江户时代的原始风情所震撼,也被茅草屋顶的修葺技术所折服,强烈建议下乡町政府保留传统建筑,并向文化厅提交了保存下乡町江户时代的驿站——大内宿的报告。进入公众视野的下乡町开始受到媒体的关注,但部分媒体报道说:“有钱人的住宅是钢板房顶,没钱人的住宅是茅草房顶”。受此影响,村民的保护热情有所减退,并对是否保护传统建筑出现否定与赞同两种意见,由于否定意见占大多数,最终保护运动不了了之。

20 世纪70年代,日本进入经济高速增长时期,全国进行大规模的国土开发,1973 年建设省在下乡町建设大川水坝,40%的村民参与了工程建设,获得农业和林业之外的收入,部分村民还获得土地补偿金,生活富裕的村民开始纷纷将自家茅草屋顶改为钢板屋顶。在传统建筑逐渐被现代化的建筑所取代的危机感之下,下乡町教育委员会于1977年提议将大内宿申请为“传统建筑物群保存地区”,却遭到居民的强烈反对。1979年福岛县要求下乡町教育委员会保护大内宿,并邀请文化厅的工作人员实地调查。文化厅的工作人员调查后,并与县、町工作人员以及居民深入交谈,最终决定由文化厅、县和町共同保护传统建筑。1980年7 月发布《下乡町传统建筑物群保存条例》,制定保护规则与组织架构。1981年4 月下乡町被选为国家重要传统建筑物群保存地区[27]。之后,随着发展与知名度的提高,下乡町相继被选为“希望保留的日本风景 100 景”(1996 年)、“第四次防灾街区建设大奖”(1999 年)、“手工制造乡土奖”(2005年)、“美丽日本历史风土100景”(2006 年)、平成百景(2009)。

在获得国家“重要传统建筑物群保存地区”的认定后,村民开始重新认识到茅草屋顶所具有的价值和不可替代性,加大保护力度,并利用制度优势,发展旅游经济。下乡町积极利用国家补助,进行茅草屋顶的修葺、外壁维修、防灾设备与街灯安装、生活道路与移动电线的铺设等景观美化[28]。但步入正轨的下乡町并未一味地依赖国家的资金支持,而是将一部分观光收益用于硬件设施的完善,如修建停车场等。在不断建设下乡町的过程中既美化了景观又延长了产业链,成功打造循环型旅游经济。

2.2 昭和村:逐渐深入的农民主体实践生成过程

昭和村一直以来将苎麻作为重要的文化遗产资源加以利用,但在不同阶段利用程度有所不同,其农民主体实践是逐渐深入的生成过程。昭和村的苎麻生产可以追溯到室町时代,作为重要的经济作物,曾对地域经济发展做出巨大贡献。但是进入昭和时代,由于粮食作物短缺,地方自治体将苎麻地改为粮食种植地,而且随着化学纤维的发展、和服产业的衰退等,苎麻的需求量降低,逐渐失去了销路,村中雇佣机会减少后,年轻人纷纷外谋生路,老龄化问题凸显。为了解决上述问题,昭和村设计了传统产业复兴和吸引外来人口定居等项目。

最初,昭和村为了留住年轻人,增加经济收入,决定不仅种植苎麻,还在村内加工生产纺织产品,1960年代启动了“苎麻纺织项目”。当时从村内各家收集织机,培养纺织人才,寻找产品销路,但是因为苎麻的知名度不高,销售低迷,村庄发展陷入困境。1975年《文化财保护法》增设保护“文化财保存技术”制度,1990 年昭和村申请苎麻生产与牵引技术为福岛县重要无形文化遗产,1991 年该技术被指定为国家选定保存技术,昭和村趁热打铁于1994 年启动“苎麻纺织体验”项目。从1994 年开始每年从全国募集对苎麻纺织感兴趣的年轻人(女性被称作织女,男性被称作牛郎),这些年轻人利用一年的时间,学习苎麻栽培和加工等一系列技术。他们在村内共同生活,闲暇时参加祭祀活动,之后一部分人留在昭和村定居,成为纺织能手,另一部分在其他地方开设分店,独立发展。这一创新制度不仅保证了技术传承,还促进外来人口移居。截至2015年共有102 名应征者,其中27人在昭和村定居,11人与当地村民结婚[29]。除了体验项目之外,为了促进乡村旅游,昭和村村民还开展品尝乡土料理与制作工艺品等活动,并面向儿童设计体验自然文化的活动,通过多种途径活用乡村资源,振兴乡村经济。

昭和村的文化资源稀缺,仅有苎麻纺织技术,虽然村民认识到其价值,但是苦于没有宣传和推广的契机,1975年在《文化财保护法》增设保护“文化财保存技术”制度后,昭和村抓住契机,围绕苎麻纺织技术成立各种组织,将文化遗产资源开发到极致,其农民主体实践是层层深入的生成过程。

2.3 津和野町:以问题为导向的农民主体实践生成过程

津和野町的农民主体实践是以问题为导向而形成的。镰仓时代,津和野町作为城下町开始发展,江户时代,因盛产铜而闻名。从1950年代至1970 年津和野町一直默默无闻,直到 1970 年以“发现日本,发现自我”为主题的观光宣传“Discover Japan”才使津和野町进入大众视野。津和野城遗迹、保留武家和町人房屋的街区、启蒙思想家西周和明治文豪森鸥外等名人故居使津和野町闻名全国,由于历史文化资源丰富,被誉为“小京都”。进入经济高速增长时期后,随着日本全国建设大型娱乐设施、商业设施和海外旅游的流行,津和野町的游客逐渐减少。到了平成时代,饭店和土特产店的经营者老龄化,住宿设施老化,服务水平滞后,观光领域的专家甚至说“津和野町的魅力已不复存在,津和野町已成为历史”。尽管受到外界的质疑,但津和野町没有迷失方向,而是坚持自身的发展定位,完好地保留了历史文化街区。由于原始风情浓郁,2013年被选为“重要传统建筑物群保存地区”,2015年被指定为“日本遗产”,在被指定为“日本遗产”之际,由于重要传统建筑物群保存地区年久失修,为了美化景观,有识之士组成联络会,解决街区翻新等问题[30]。

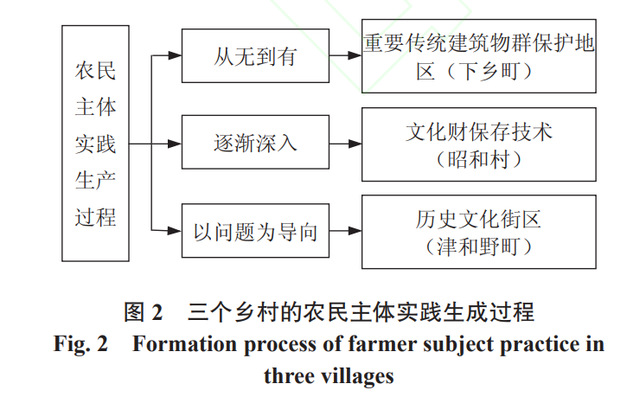

津和野町一直以来重视当地文化遗产资源的保护,在举国上下进行国土资源开发之际,津和野町并未随波逐流,而是坚守文化资源。在被选为“日本遗产”之后,则适时地改善街区风貌,为了解决这一问题而成立联络会,因此,其农民主体实践是在解决具体问题的过程中形成的。综上所述,三个案例的主体实践生成过程如图2所示。

3 多面向的主体实践类型

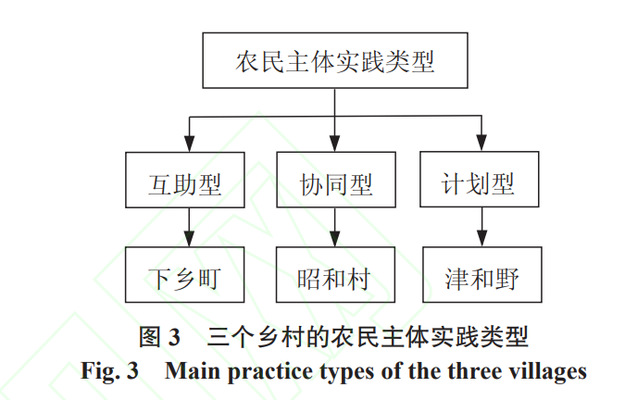

通过文献爬梳、文本解读和媒体报道分析等发现,三个地区的农民主体实践类型各异,受到日本学者若原幸范[22]的启发,本文将三个乡村的农民主体实践分为互助型、协同型和计划型。互助型指农民密切合作,互帮互助,互助型结构的核心是乡贤;协同型指形成不同类型的组织,以组织的形式发挥作用,同时,每一组织的作用不一,从不同维度共同推进乡村振兴 ;计划型指基于文化遗产利用中存在的问题而形成的组织,这类农民主体实践具有较强的针对性,主要解决实际问题。

3.1 下乡町:互助型主体实践

在下乡町的农民主体实践过程中,农民主体实践类型是互助型,即在文化遗产利用中,形成大内宿保存会、大内宿结之会和青年会等互助型组织,在这一结构中乡贤起到了核心作用。

1981年4月下乡町被选为重要传统建筑物群保存地区后,9月下乡町村民结成以景观和文化遗产保护为目的的“大内宿保存会”,制作《守护大内宿居民宪章》,要求居民遵守“不卖、不借和不破坏”三原则,以保护古老的民宅,坚守大内宿的景观。宪章要求,希望修葺屋顶的村民需事先提交纸质版申请,由保存会审查,得到下乡町教育委员会的许可后才可以着手修葺。

同时,由于修葺茅草屋顶的匠人老龄化,后继者不足,技术传承开始出现困难。为了传承茅草修葺技术,村民活用传统村落的互助智慧,成立“大内宿结之会”,会长吉村德男从下乡町村委会辞职,成为学徒,习得修葺技术。现在每年村民都集体出动修葺房顶的茅草。

除此之外,还有年轻人组成的青年会。青年会的活动之一是植树、除草、采伐和销售等,并将销售收入用于茅草屋顶的修葺。青年会有23人,利用每人每年5000日元的会费与种植的销售收益开展活动[27]。

乡贤“大内宿结之会”会长吉村德男除了带领村民保护传统建筑之外,还创造了当地的特色饮食——荞麦面。当他发现村民致力于发展旅游而使农田荒废后,意识到乡村发展之本在于农业生产与农业景观。因此,为了活用休耕田,带领村民种植荞麦,并成立“荞麦生产工会”,利用町的补助金购买“荞麦联合收割机”,由村民共同晾干、制粉和销售荞麦。现在下乡町的荞麦面成为特色小吃,有很多游客专门远道而来品尝荞麦面。

综观下乡町的互助型农民主体实践特点可以发现,参与下乡町文化遗产利用的是老人、孩子和青年,以及起到引领和指导作用的乡贤,村民自我管理、自我约束,具有强烈的共同体意识。尽管下乡町的村民最初并未认识到传统文化资源的价值,但通过他者视角重新获得文化认同和文化自信后,男女老少都参与到传统建筑的保护与环境美化。在乡村治理中形成具有互助功能的组织,其中个体分工明确,职责清晰,而乡贤则是互助型农民主体实践中的核心存在,其利用声望、威信和较强的市场意识,带动村民共同致富。

3.2 昭和村:协同型主体实践

昭和村的农民在主体实践过程中成立了作用各异的自治组织,这些自治组织从不同角度推动乡村建设有序进行。“昭和村苎麻生产技术保存协会”主要传承苎麻栽培技术和从苎麻到原麻的所有手工加工技术;从1994年开始举行“织女体验项目”,负责人才培养。

“奥会津昭和村振兴公社”负责产品加工与销售等工作,致力于扩大苎麻销路。与此同时,开展“苎麻之乡项目”,项目内容包含管理“织女”交流馆和学习苎麻技术的苎麻工艺馆,以及乡土料理传承馆“苎麻庵”。当地 NPO 法人苎麻俱乐部则通过出租村内的古老民宅,打造“农舍生活体验项目”,同时开展山药与蘑菇采摘等“农村生活体验项目”。

由此可知,“昭和村苎麻生产技术保存协会”负责技术传承和原材料的采购,“奥会津昭和村振兴公社”负责销售与发展第二产业,苎麻俱乐部则打造乡村旅游,三者围绕苎麻纺织技术或培养传承人才,或开发第二三产业,从不同角度深入挖掘苎麻纺织技术资源,并形成完整的产业链条,将文化遗产资源利用到极致。

3.3 津和野町:计划型主体实践

津和野町的农民主体实践类型是计划型,针对不同项目,由有识之士成立联络会开展活动,属于以问题为导向的实践类型。2010年津和野町为了获得传统建筑物群保存地区的认定,设立登录有形文化财保持者会, 2013年被选为“重要传统建筑物群保存地区”后,于2016年成立“津和野街区保存会”,该自治组织的主要活动是制作宣传手册、召开学习会、开展防灾训练和制作“街区建设规范”等。除此之外,有识之士还成立“完善联络会”,主要解决历史文化街区的景观美化问题。尽管津和野町的历史文化街区保留了江户时代的建筑,但是电线林立,汽车自由通行,不利于行人步行,为了美化景观,“完善联络会”多次与街区居民协商街区美化项目实施的可行性,以期得到街区居民的理解与信任。最初没有景观领域的专家参与讨论,为了使居民更加放心,“完善联络会”吸纳专家的意见,从而实现了突出地域特色的景观设计。街区完善后的效果显著,游客增加了 18% 左右,同时,年轻人开始积极参与街区建设,主动利用闲置店铺等经营酒吧和咖啡店等。概言之,津和野町的有识之士成立的“津和野街区保存会”“完善联络会”属于问题驱动下的组织。计划型的参与主体解决文化遗产利用中的细节问题,具体问题具体分析,使津和野町再度登上历史的舞台,重新焕发活力。

三个乡村的主体实践类型如图 3 所示。

4 结论与启示

4.1 结论

研究表明,农民的主体性参与是一个长期实践的过程,需要以动态的眼光对待农民的主体性提升。同时,农民在长期的历史发展中,自力更生,不断尝试与创新,积累了丰富的当地性知识和经验,因此主体实践类型需要契合当地实际情况。综观本文的分析,日本农民的主体实践特点总结如下。

1)从纵向的维度看,农民主体实践具有动态变化的特点。农民的主体实践与社会历史生活紧密联系,既非一成不变,也非一挥而就,因此,其主体实践生成过程是随着实践的深入和问题的凸显而动态变化的过程。

2)从横向的维度看,农民的主体实践具有差异化的特点。人的主体性的发挥受客观环境的制约,因此,农民在发挥主体性的过程中,受村庄的经济发展程度、地理区位优势和人文风俗文化等因素的影响,不同村庄呈现不同的主体实践类型,体现出差异化的特点。

4.2 启示

本文主要探讨日本农民在文化遗产活用中的主体性发挥,尽管日本的国情与所处的发展阶段与我国不同,国民性也具有较大的差异,但是日本农民在参与乡村振兴过程中的主体实践生成过程和类型对我国农民参与农业文化遗产的保护与利用具有一定的启示作用。

自 2012 年农业部启动“中国重要农业文化遗产”项目评选工作以来,我国已经公布了六批共计138 项中国重要农业文化遗产项目,截至2021年,中国的全球重要农业文化遗产项目已达15项,位居世界首位。农业文化遗产不仅是重要的文化资源,也是可以实现价值转换的、实现乡村振兴战略的重要农业资源,因此政府自上而下积极地推动农业文化遗产的保护与利用。但今后为了使农业文化遗产可持续性和差异化发展,还需要农民自下而上的参与。本研究认为日本经验对于农民参与农业文化遗产保护与利用具有一定的启示。

1)以发展的观点看待农民主体实践生成过程。自评选“中国重要农业文化遗产”项目启动以来,政府制定保护政策,学者建言献策,但由于农业文化遗产的保护与利用刚刚起步,农民的作用尚未凸显,主体性发挥不足。基于日本经验可知,这并非农民自身的局限性所致,而是历史发展的必然过程。因此,应以发展的观点对待农民主体实践生成过程,允许农民在不断试错的过程中成长,在不断实践的过程中逐渐掌握主动权和话语权,在享受农业文化遗产利用带来的经济红利的过程中,完成从文化认同到文化自信。

2)农民应因地制宜地构建主体实践类型。我国已有138项中国重要农业文化遗产,不仅文化遗产类型多元,而且遗产地的经济发展状况和文化习俗各不相同,因此,当地村民在参与农业文化遗产保护与利用的过程中,可以依据乡村不同的文化传统,形成不同的主体实践类型。正如日本案例所示,如果乡村有自组织的传统,则可由民间组织带领村民致富;如果合作社可以发挥主导作用,则由合作社带领村民进行文化遗产保护与开发;如果有识之士能够协调问题,则由有识之士发挥纽带功能。对于主体实践类型,可以不拘一格,允许农民基于本村的文化传统和发展阶段灵活采取“土生土长”的主体实践类型。

本文主要以文化遗产活用为例探讨日本农民在乡村振兴中成功发挥主体性的案例,但日本的文化遗产地类型多样,历史文化背景不一而足,日本也存在农民没有成功发挥主体性的案例,本文的成功经验为何在其他文化遗产地没有被广泛推广或借鉴,是何种因素制约了农民主体性的发挥,这些失败案例对于我国也具有一定的警示意义,今后笔者将通过对失败案例的分析揭示农民无法在乡村振兴中发挥主体性的制约因素,以期为我国提供镜鉴。

参考文献 :

[1] 王春光 . 关于乡村振兴中农民主体性问题的思考 [J]. 社会科学文摘 , 2018(7): 5-8. Wang C G. Thoughts on peasants’ subjectivityin rural vitalization[J]. Social Sciences Digest, 2018(7): 5-8.

[2] 贺雪峰 . 农民组织化与再造村庄集体[J]. 开放时代 , 2019(3): 186-196. He X F. Farmerorganization and village community reconstruction[J]. Open Time, 2019(3):186-196.

[3] 陈学兵 . 乡村振兴背景下农民主体性的重构[J]. 湖北民族大学学报 ( 哲学社会科学版 ),2020, 38(1): 63-71. Chen X B. Reconstructing farmers’ subjectivity under the backgroundof rural revitalization[J]. Journal of Hubei Minzu University (Philosophy andSocial Sciences), 2020, 38(1): 63-71.

[4] 钟曼丽 , 杨宝强 . 再造与重构 : 基于乡村价值与农民主体性的乡村振兴 [J]. 西北农林科技大学学报 ( 社会科学版 ). 2021, 21(6): 1-9.Zhong M L, YangB Q. Reengineering and reconstruction: Rural revitalization based on ruralvalue and farmers’ subjectivity[J]. Journal of Northwest A&F University(Social Science Edition). 2021, 21(6): 1-9.

[5] 龚丽兰 , 郑永军 . 培育 “ 新乡贤 ” :乡村振兴内生主体基础的构建机制 [J]. 中国农村观察 , 2019(6): 59-76. Gong L L,Zheng Y J. Cultivating “New Rural Talents”: The construction mechanism ofendogenous subject foundation of rural revitalization[J]. China Rural Survey,2019(6): 59-76.

[6] Barrena J, Nahuelhual L, Báez A, et al. Valuing culturalecosystem services: Agricultural heritage in Chiloé island, southern Chile[J]. EcosystemServices, 2014, 7: 66-75.

[7] Yotsumoto Y, Vafadari K. Comparing cultural world heritagesites and globally important agricultural heritage systems and their potentialfor tourism[J]. Journal of Heritage Tourism, 2021, 16(1): 43-61.

[8] Deacon H, Smeets R. Authenticity, value and community involvementin heritage management under the world heritage and intangible heritageconventions[J]. Heritage & Society, 2013, 6(2): 129-143.

[9] Apaydin V. Heritage values and communities: Examiningheritage perceptions and public engagements[J]. Journal of Eastern MediterraneanArchaeology & Heritage Studies, 2017, 5(3): 349-364.

[10] 李明, 王思明. 多维度视角下的农业文化遗产价值构成研究[J]. 中国农史 , 2015, 34(2): 123-130. Li M, Wang S M. Research on the valuecomposition of agriculturalheritage from multidimensional perspective[J]. AgriculturalHistory of China, 2015, 34(2): 123-130.

[11] 缪建群 , 杨文亭 , 杨滨娟 , 等 . 崇义客家梯田区生态系统服务功能及价值评估 [J]. 自然资源学报 , 2016, 31(11): 1817-1831. MiaoJ Q, Yang W T, Yang B J, et al. Evaluating the ecosystem services of ChongyiHakka Terraces in Gannan, Jiangxi Province[J]. Journal of Natural Resources, 2016,31(11): 1817-1831.

[12] 张灿强 , 闵庆文 , 田密 . 农户对农业文化遗产保护与发展的感知分析 : 来自云南哈尼梯田的调查 [J]. 南京农业大学学报 ( 社会科学版 ), 2017, 17(1): 128-135. Zhang C Q, Min Q W, Tian M. Analysis offarmers’ perception on the protection and development of agricultural heritagesystem: Based on investigation of Hani Rice Terrace in Yunnan[J]. JournalofNanjing Agricultural University (Social Sciences Edition), 2017, 17(1):128-135.

[13] 胡兴兴 , 闵庆文 , 赖格英 , 等 , 农业文化遗产非使用价值支付意愿的区域差异 : 以江西崇义客家梯田系统为例 [J]. 资源科学 , 2017, 39(4): 737-746. Hu XX, Min Q W, Lai G Y, et al. Regional differences in the willingness to pay fornon-use value of agriculture heritage: Chongyi Hakka Terrace system inJiangxi[J]. Resources Science, 2017, 39(4): 737-746.

[14] 何思源 , 李禾尧 , 闵庆文 . 农户视角下的重要农业文化遗产价值与保护主体 [J]. 资源科学 , 2020, 42(5): 870-880. He S Y, Li H Y, Min Q W. Value andconservation actors of Important Agricultural Heritage Systems (IAHS) from the perspectiveof rural households[J]. Resources Science, 2020, 42(5): 870-880.

[15] 任洪昌 , 林贤彪 , 王纯 , 等 . 地方认同视角下居民对农业文化遗产认知及保护态度 : 以福州茉莉花与茶文化系统为例 [J]. 生态学报 , 2015, 35(20): 6806-6813. Ren H C, Lin X B, Wang C, et al. Residents’cognition and attitudes towards protection of the agricultural heritage system froma place identity perspective: A case study of the Fuzhou jasmine and teaculture system[J]. Acta Ecologica Sinica, 2015, 35(20): 6806-6813.

[16] 鶴見和子 . 内発的発展論の展開 [M]. 筑摩書房 , 1996: 9. Tsurumi K. Development of Intrinsic DevelopmentTheory[M]. Chikuma Shobo, 1996: 9.

[17] 宮本憲一 . 環境経済学 [M]. 岩波書店 , 1989: 294. Miyamoto K. Environmental Economics[M]. IwanamiShoten, 1989: 294.

[18] 宮本憲一 , 遠藤宏一 . 地域経営と内発的発展――農村と都市の共生をもとめて [M]. 農山漁村文化協会 , 1998: 269. Miyamoto K, Endo H. Regional Management and Intrinsic Development:In Search of Coexistence of Rural and Urban Areas[M]. Rural CultureAssociation, 1998: 269.

[19] 西川潤 . 内発的発展論の起源と今日的意義[C]// 鶴見和子 , 川田侃 . 内発的発展論 [M]. 東京大学出版会 , 1989: 3.Nishikawa J. Originand today’s significance of intrinsic development theory[C]//Tsurumi K, KawataT. Intrinsic Development Theory[M]. University of Tokyo Press, 1989: 3.

[20] 保母武彦 . 内発的発展論と日本の農山村[M]. 岩波書店 , 1996: 142-143. Hobo T. IntrinsicDevelopment Theory and Japanese Agriculture and Mountain Villages[M]. IwanamiShoten, 1996: 142-143.

[21] 帯谷博明 .「地域づくり」の生成過程における「地域環境」の構築――「内発的発展論」の検討を踏まえて [J]. 社会学研究 , 2002(71): 191-213. Obiya H.Building a “regional environment” in the process of creating “communitydevelopment”: Based on the examination of intrinsic development theory[J].Sociology Research, 2002(71): 191-213.

[22] 若原幸範 . 農村の内発的発展と地域づくり主体の形成――北海道におけるグリーン・ツーリズムの事例分析をとおして [D]. 北海道大学博士論文 ,2012. Wakahara Y. Intrinsic development of rural areas and formation ofcommunity development organs: Through case analysis of green tourism inHokkaido[D]. Hokkaido University Doctoral Dissertation, 2012.

[23] 吴春宝 . 新时代乡村建设行动中的农民主体性功能及其实 现 [J]. 长白学刊 , 2022(1): 124-131. Wu C B.Farmers’ subjective function and its realization in rural construction actionin the new era[J]. Changbai Journal, 2022(1): 124-131.

[24] 闵庆文 , 孙业红 . 农业文化遗产的概念、特点及保护要求 [J]. 资源科学 , 2009, 31(6): 914-918. Min Q W,Sun Y H. The concept, characteristics and conservation requirements ofagro-cultural heritage[J]. Resources Science, 2009, 31(6): 914-918.

[25] 李卫朝 , 王维 . 依托农民主体性建设 , 切实推动乡村全面振兴[J]. 中国农业大学学报 ( 社会科学版 ), 2019(3): 71-80. Li W C, Wang W. Relying on the construction ofrural people’ subjectivity, promoting the rural vitalization in all respects effectively[J].Journal of China Agricultural University (Social Sciences), 2019(3): 71-80.

[26] 徐琴 . 乡村振兴背景下农民主体性建设的自组织路径研究 [J]. 内蒙古社会科学 , 2021, 42(1): 20-28. Xu Q.Study on the self-organization path of famers’ subjectivity construction underthe background of rural revitalization[J]. Inner Mongolia Social Sciences,2021, 42(1): 20-28.

[27] 中村恵子 . 300 年住み続けるライフスタイルと仕組み : 福島県南会津郡下郷町「大内宿」の事例 [J]. 廃棄物資源循環学会誌, 2009, 29(3): 93-100.Nakamura K. Maintaining the lifestylesand community systems of Japan’s Edo Period: Ouchijuku in Fukushimaprefecture[J]. Journal of Material Cycles and Waste Management, 2009, 29(3): 93-100.

[28] 日本文化厅 . 文化芸術資源を活用した経済活性化 [EB/OL]. (2016-04-13)[2022-01-15].Agency for Culture Affairs of Japan. Economicrevitalization utilizing cultural and artistic resources[EB/OL]. (2016-04-13) [2022-01-15].

[29] 久島桃代 . 農山村女性移住者と自然とのかかわりにみるライフストーリ : 福島県昭和村における「織姫」と「からむし」との関わりから [J]. 日本オーラル · ヒストリー研究 , 2019(15): 109-124. Kushima M.Lifestrist in relation to women migrants and nature in agricultural andmountain villages: Relationship between Orihime and Karamushi in Showa Village,Fukushima prefecture[J]. Japanese Oral History Studies, 2019(15): 109-124.

[30] 米本潔 . 日本遺産認定による地域活性化の効果と今後の取り組み [EB/OL]. (2016-04-01)[2022-02-14].Yonemoto K. Effects of regionalrevitalization by Japan heritage certification and future initiatives[EB/OL].(2016-04-01)[2022-02-14]. https://www.isan-no-sekai.jp/feature/20160401_04.