【摘 要】随着人口老龄化和城乡“过密-过疏”问题日益突出,自20世纪90年代以来日本乡村振兴经历了由外生式发展向内源式发展的转型,其主要表现为更加注重发挥农业多功能性,强调城乡互补协作,以及乡村资源的可持续利用与多元化增值。作为日本乡村振兴转型的新模式,“地域循环共生圈”通过区域化联合、官产学合作、绿色投融资创新和六次产业化等方式促进乡村资源整合增值,致力于提升环境、经济和社会综合效益。日本“地域循环共生圈”实践为中国乡村振兴提供了有益启示:建立多元合作机制,立足乡村资源禀赋,以低碳、循环和生态理念引导乡村产业转型升级;通过完善产销对接和利益联结机制,将乡村资源整合增值所产生的收益更多留在当地,实现生产、生活、生态良性循环。

【关键词】日本;乡村振兴;内源式发展;乡村资源;可持续发展;城乡协作

对大多数工业化国家而言,由城乡发展不平衡造成的农村人口减少和内生动力不足问题具有一定的普遍性,这在被称为“赶超型现代化”东方样板的日本表现得尤为突出。在经济高速增长期(1955—1973年),太平洋沿岸的日本都市产业集群吸收了大量来自农村的劳动力,一些地区甚至出现了“举家离村”现象,由此产生了乡村“过疏化”和以东京、大阪、名古屋三大都市圈为代表的城市“过密化”问题,这种两极分化局面随着老龄化加速和人口总量减少而变得愈加严峻。据2011年的《国土长期展望》预测,到2050年日本仅有不到2%的居住地区将出现人口增加,三大都市圈人口占总人口比例将增至56.7%;66.4%的居住地区人口将减少一半以上,人口规模小的市町村减少幅度更大,甚至会出现无人居住现象,土地闲置、弃耕抛荒比例也将进一步扩大[1]。

为了应对这一人口变化趋势,近年来日本国土规划理念逐渐由数量扩张转变为存量提质,力求塑造均衡、紧凑和网络型国土空间[2]。对于约占国土面积九成、总人口一半的中小城镇和农村来说,如何利用地方特色资源、实现经济自立和可持续发展成为日本乡村振兴的中长期目标。在此背景下,2018年出台的第五次《环境基本计划》提出“地域循环共生圈”概念,旨在通过促进乡村资源可持续利用以及城乡之间人员、物资、资金和信息的双向流动与融合,在地方建立环境、经济和社会协调发展的自立分散型社会[3]。

虽然我国目前的农村老龄化程度还不及日本严重,但人口从中西部农村向东部沿海城市集聚的趋势较为明显,农村“未富先老”矛盾日益突出,迫切需要重塑城乡关系,打通城乡要素双向流动通道,推动乡村资源全域化整合、多元化增值。过去30年来,日本乡村振兴经历了从外生式发展向内源式发展的转型,在盘活乡村资源、促进三产融合发展方面积累了较为丰富的实践经验,值得我们学习借鉴。本文将首先分析日本乡村振兴转型的过程及其社会经济背景,其次以“地域循环共生圈”为例阐述日本乡村振兴内源式发展模式的内涵,并通过案例分析梳理日本在促进乡村资源整合增值方面所采取的方法与途径,在此基础上总结其有益经验及对我国乡村振兴的启示。

一、日本乡村振兴的转型历程:从外生式发展到内源式发展

20世纪50年代中期以来,随着日本工业化、城镇化进程加速,农业农村发展滞后问题日渐突出。为缩小工农城乡差距,日本政府实施了一系列旨在促进乡村地区经济社会发展的政策措施,包括向乡村转移工业、发展高新技术产业和旅游业,并通过调整农业结构和实行农产品价格补贴等政策来提高农民收入。

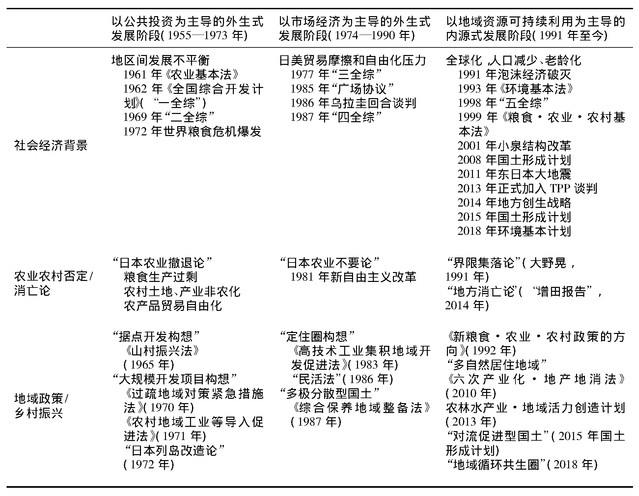

表1 日本乡村振兴的政策演变

与我国正在实施的乡村振兴战略不同,日本政府在20世纪60年代至80年代并没有专门制定一个纲领性文件指导乡村振兴,而是根据各个时期的国土规划和农业农村发展情况出台相关应对措施,且侧重以非农产业带动乡村经济振兴,这种外生式发展模式的弊端逐渐显现。自20世纪90年代以来日本乡村振兴开始向内源式发展转型,主要表现为更加注重发挥农业多功能性,强调城乡共生对流,以及地域资源的可持续利用和多元化增值,致力于提升环境、经济和社会综合效益。这一转型并非一蹴而就,而是随着日本国内外社会经济形势的变化而不断调整演进,大致可以分为3个阶段(见表1)。

(一)以公共投资为主导的外生式乡村发展阶段(1955—1973年)

在经济高速增长期,为解决“过密-过疏”问题、促进国土均衡发展,1962年出台的《全国综合开发计划》(简称“一全综”)提出了“据点开发构想”,以期通过在太平洋工业地带以外的欠发达地区设立产业据点,带动周边农山渔村的经济发展。“二全综”(1969年)进一步提出“大规模开发项目构想”,力求通过加强全国交通通信网络建设,构建以地方都市为核心、辐射农村地区的广域生活圈。在经济至上、效率优先的理念指导下,这一时期出台的《山村振兴法》(1965年)、《过疏地域对策紧急措施法》(1970年)、《农村地域工业等导入促进法》(1971年)以及田中角荣提出的“日本列岛改造论”(1972年)等均以工业开发和基础设施建设作为乡村振兴的主要方式,加速了农村土地和产业的非农化进程。

与此同时,为提高农业生产力、缩小工农差距,在《农业基本法》(1961年)指导下,日本政府投入了大量资金用于农业基础设施建设和对以稻米为主的农产品实施价格补贴。随着农业生产力不断提高和饮食结构变化,20世纪60年代末日本出现了大米生产严重过剩的情况,加之农地转用需求增大和农业贸易自由化等冲击,“日本农业撤退论”一度成为舆论焦点[4]。为了稳定粮价并减轻财政负担,农林省(1978年改称“农林水产省”)于1970年开始实施“综合农政”,包括缩减稻米生产的“减反政策”以及扩大农业经营规模、促进农产品加工流通现代化等措施。这虽在一定程度上增加了农民收入,但却造成了农户兼业化程度过高、农村人口大量外流和粮食自给率下降等问题。公共投资对乡村发展的拉动作用日渐式微,其局限性也随之显现。

(二)以市场经济为主导的外生式乡村发展阶段(1974—1990年)

20世纪70年代后期,在经历了两次石油危机之后日本经济增速开始放缓。为防止公害再次发生,“三全综”(1977年)提出了城乡一体、生产、生活和自然环境相协调的“定住圈构想”,更加注重改善人居环境。节能环保、汽车制造、半导体等高新技术产业逐渐取代重化工业成为经济增长的新引擎,推动了日本从“贸易立国”向“技术立国”的转变。1983年出台的《高技术工业集积地域开发促进法》以建设产、学、住一体的科学城为目标,先后有26个地区被指定为高科技制造业据点,但在开发方式上仍以引进外来企业为主,对地方经济产生的波及效应十分有限[5]。随着日美贸易摩擦不断升级,“广场协议”后日元大幅升值促使制造业大规模向海外转移,引发了地方产业空洞化问题。为提振地方经济和扩大内需,日本政府制定了《关于活用民间事业者能力促进特定设施建设的临时措施法》(1986年,简称“民活法”),鼓励民营企业参与研发、通信和国际交流等设施建设,并基于“四全综”(1987年)提出的“多极分散型国土”目标,出台了《综合保养地域整备法》(1987年),鼓励民间资本参与开发疗养和旅游休闲设施,包括在农山渔村建造高尔夫球场、滑雪场和度假村等。而随着20世纪90年代初泡沫经济的破灭,日本部分地方政府陷入了财政危机,也为此付出了沉重的资源与环境代价。

20世纪80年代也是“日本农业不要论”甚嚣尘上的时期。受欧美诸国影响,日本于1981年开始实施新自由主义改革。以财经界为代表,要求废除农业保护政策、通过市场自由竞争淘汰零散兼业农户、培育大规模专业农户的呼声不绝于耳[6]。1986年“前川报告”1提出要推进与国际化时代相适应的农业政策,包括重点培育中坚农户、实行充分利用市场机制的价格政策等[7]。受此影响,日本农业政策进一步向以设施园艺为代表的集约型农业倾斜,而以水稻种植为代表的土地利用型农业却因地理条件限制和农户老龄化等原因萎缩不振,山村地区的弃耕抛荒现象日趋严重。如何减少市场失灵带来的负外部性、促进地域资源可持续管理和利用成为日本乡村振兴转型过程中亟待解决的问题。

(三)以地域资源可持续利用为主导的内源式乡村发展阶段(1991年至今)

进入20世纪90年代,日本经济陷入低迷状态,过去以国家为主导的国土开发方式亟待调整,以适应财政紧缩、地方分权、少子老龄化以及全球化等国内外社会经济形势变化的需要。1998年出台的“五全综”提出了“多自然居住地域”构想,将目光投向老龄化和过疏化问题最为突出的“中山间地域”(丘陵山谷地带的农村)以及人口少于30万的中小城市,以期通过城乡资源优势互补促进上述地区自立发展。然而,随着小泉内阁(2001—2006年)新自由主义改革的实施,过疏地区在新一轮市町村合并中被进一步边缘化,区域差距不减反增[8],农山渔村的存续问题再次成为舆论焦点。继20世纪90年代初的“界限集落论”之后,2014年出现的“地方消亡论”促使安倍内阁迅速出台“地方创生”战略2,旨在控制地方人口减少的趋势,改变“东京一极集中”的局面,提升日本社会整体活力。为实现这一目标,2015年出台的“国土形成计划”提出要通过集约化布局行政、医疗和商业等功能据点,网络化连接不同规模的据点,促进城乡和区域之间人员、物资、资金和信息的双向对流。这意味着在人口负增长时代,同质化的均衡发展已不再是日本国土规划的主要目标,如何充分利用地域特色资源、通过城乡对流协作创造新价值、培育乡村发展内生动力成为乡村振兴的重要课题。

除人口因素之外,2010年开始的“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP)谈判以及2011年发生的东日本大地震也促使日本政府更加重视乡村资源的可持续利用。在关于TPP谈判的争论中,有关贸易自由化对日本农业的影响成为焦点问题[9]。为获得反对派支持,安倍内阁在上台后不久即推出“农林水产业·地域活力创造计划”(2013年),包括以强化农林水产业为目标的产业政策和以维持农村多功能性为目标的地域政策,两者均将乡村资源整合增值作为促进乡村内生发展的重要抓手。

与此同时,在经历了地震、海啸及其引发的核电站泄漏事故之后,日本政府加强了防灾减灾对策,鼓励有条件的地区使用风能、太阳能和生物质能等可再生能源,促进地域内资源循环利用、地区间互补合作,由此产生了“地域循环共生圈”理念[10]。其致力于从环境、经济和社会的综合视角解决地方发展问题,为乡村振兴提供了新思路。

二、日本乡村振兴新模式:“地域循环共生圈”及其内涵

“地域循环共生圈”既是可持续发展理念在日本的本土化表达方式之一,也秉承了历次国土规划中的“圈域”理念,旨在发掘利用乡村特色资源,在地方构建自立分散型社会,并通过自然与经济要素的连接与其他地区形成广域合作网络,在城乡共生对流中创造新的价值产业链,最大限度激发地方活力[11]。

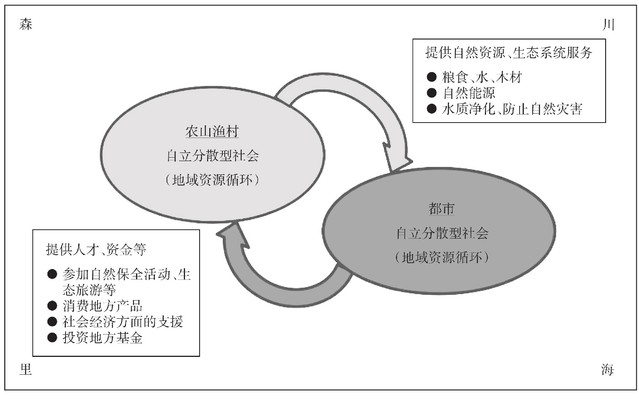

(一)以城乡共生对流推动内源式乡村发展

“地域循环共生圈”所倡导的是一种开放的、以对流为基础的内源式发展,着眼于推动城乡间要素的双向流动、互补与融合(见图1)。城乡之间不仅可以通过生态旅游等交流方式增进城市居民对乡村价值的认识,还可以通过引进人才等长效机制为乡村振兴注入活力[12]。为了培养能够投身乡村振兴事业的人才,总务省和农林水产省相继推出了“集落支援员”“地域振兴协力队”和“复兴支援员”等制度,资助年轻人去过疏地区从事地域品牌开发、农产品销售以及医疗养老等方面的工作,其中有相当一部分年轻人在任期结束后选择移居乡村。与过去侧重农村硬件开发的财政补助方式不同,2010年前后日本乡村振兴的重心逐渐转向提升乡村“软实力”,包括加强对农村社区的支援、与民间组织的协作以及引进外部人才等,以弥补由于市町村合并以及行政改革所造成的地方政府职能弱化或缺失[13]。这种重视内部与外部、地方与超地方(Extra-local)资源整合的农村发展方式又被称为“新内生发展”,以区别于早期过多强调地方力量的内生发展理论[14]。

图1 基于“地域循环共生圈”理念的城乡合作模式

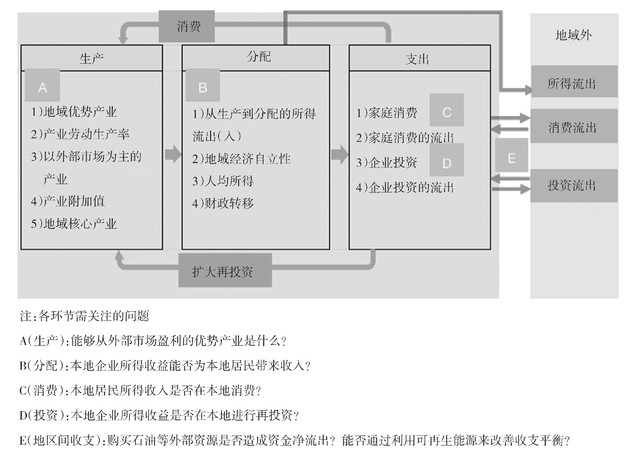

(二)以优化产业结构促进乡村经济良性循环

“地域循环共生圈”力求改变过去以外来开发和政府补助为主的“输血式”乡村振兴模式,强调充分利用地域资源,建立能够促进乡村自立和可持续发展的新经济模式。为了帮助地方政府全面把握地域经济结构和资金状况,日本环境省于2015年创建了包含全国约1 700个自治体的地域经济循环分析数据库,并于2017年在官网上推出自动测算工具3,从生产、分配和支出3个方面将地域产业实态和资金流向等信息可视化(见图2)。该工具还可提供地域资源利用(如风能发电、废弃物循环等)的经济效应模拟分析,为地方政府优化产业结构提供依据。需要说明的是,地域经济循环并不意味着在一定区域内自给自足或在区域间进行零和博弈,而是要通过内外资源优势互补实现区域内经济良性循环,不断增强乡村发展的内生动力。

图2 地域经济循环分析框架

(三)以乡村资源可持续利用提升环境、经济和社会综合效益

“地域循环共生圈”以环境、经济和社会效益的综合提升为目标,有效整合地域资源,促进生态与经济良性循环发展。比如,利用可再生能源不仅可以改善地方的能源收支情况、控制农村资金外流,还能增加就业机会、提高应对灾害能力。资源循环利用既可减少废弃物的最终处置量,还有助于推动循环产业发展、提振乡村经济。而生物多样性保护对于维持地域风土文化、提高农产品附加值都具有重要作用,如在新潟县佐渡市等地推行的环境保全型水稻生产不仅成功保护了朱鹮等濒危物种,经此方法种植的大米通过品牌认证还获得了较高的市场接受度和品牌溢价能力,并带动了乡村旅游发展。“地域循环共生圈”鼓励各地加强政府、企业、学界和民间团体之间的协作,从节能低碳、资源循环和生物多样性保护等多角度挖掘地域资源潜力,并对其进行优化整合,强化协同效应。

三、“地域循环共生圈”实践中的乡村资源整合增值方法与途径

为推进构建“地域循环共生圈”,日本环境省于2016—2018年期间开展试点工作,并自2019年起设立专项资金(每年5亿日元)用于资助地方公共团体或民间团体搭建合作平台,因地制宜开展实践活动。此外,环境省还通过《环境白皮书》专栏、“地域循环共生圈”专题网站4和手册等分享典型案例。部分案例在乡村资源整合与增值方面已取得一定成效,所采取的方法和途径主要包括以下4类。

(一)基于区域资源整合的实践

“地域循环共生圈”鼓励地区之间通过“森里川海”等自然要素或人才、资金等经济要素连接进行互补合作,如以自然流域为单元的长良川流域合作模式。长良川发源于日本中部地区的岐阜县,该县(相当于我国的省)以山地地形为主,森林覆盖率高达82%,是多条河流的发源地。其中长良川因水质清澈被誉为“日本三大清流”之一,以盛产鲇鱼出名,自古以来形成了鸬鹚捕鱼、和纸制造等地域传统文化。近年来受鱼价低迷和人口老龄化等因素影响,传统捕捞业和手工业开始步入后继乏人的困境。为了提振地方经济,岐阜县整合长良川流域资源,于2015年成功申报联合国粮农组织“全球重要农业文化遗产”(GIAHS)。遗产地所在的4个市(岐阜市、关市、美浓市和郡上市)与岐阜县政府以及相关产业机构组成协商会,联手推动流域内农林水产品、传统工艺品以及旅游产品的开发,并通过品牌认定制度加以推广宣传。此外,岐阜县还向本地纳税人征收森林环境税,用于保护水源林、清理河道垃圾和环境教育等,以维护上下游之间的良性生态循环。

除邻近地区合作之外,“地域循环共生圈”还可通过跨区域合作形式实现。比如,位于日本东北地区的3县12个市町村(岩手县久慈市、二户市、葛卷町、普代村、轻米町、野田村、九户村、阳野町、一户町,青森县横滨町和福岛县会津若松市、郡山市)与横滨市于2019年2月签订了可再生能源合作协议,其年综合发电潜力约为横滨市年耗电量的4倍以上,将建成日本国内最大规模的跨县可再生能源电力输送网络。这不仅有助于横滨市实现2050年净零碳排放目标,还可助推日本东北地区灾后重建。以岩手县9个市町村为例,人口合计不到12万,过疏化、老龄化问题非常严峻,按地域经济循环测算每年约有223亿日元资金流出用于购买石油、煤炭等外来能源。在非营利组织(NPO)“仕事人俱乐部”的协调下5,9个市町村组成了“北岩手循环共生圈”,意在整合区域内“森里川海”等资源,通过发展可再生能源产业等增加地区收入,吸引更多游客和移居者。目前,该地区已成立了两家可再生能源电力公司(御所野绳文电力株式会社和久慈地域能源株式会社),推动了风能、太阳能和生物质能等的生产消费在地化(即“地产地消”)。

以上案例说明,区域合作有助于全面整合优势资源,促进城乡间要素双向流动。其关键在于突破行政区划界限,通过建立区域合作共享机制提升资源优化配置能力,发展壮大乡村特色产业,以应对老龄化和过疏化带来的挑战。

(二)基于公私合作机制的能源转型实践

“地域循环共生圈”倡导因地制宜使用可再生能源,其开发和利用需要一定的政策、资金以及专业知识的支持。在这方面日本已有一些中间组织开始发挥平台作用,推动官产学合作。比如,成立于2014年的“地方赋能(Local

Good)创成支援机构”通过“地域新电力孵化项目”为中小企业提供可再生能源创业和经营等方面的培训和能力建设,因此获得了2019年度环境省“美好生活奖”6。与以化石燃料和核电等为主的大规模集中供电方式不同,“地域新电力”是2011年东日本大地震之后兴起的一种小规模分散型供电模式,是日本政府能源多元化战略的重要一环。特别是自2016年电力零售实现全面自由化以来,由地方政府参与投资的“自治体新电力”公司相继成立,其主要目的是通过可再生能源的地产地消促进地方经济良性循环。但因缺乏相关经验,仍有不少“自治体新电力”公司在创建初期将电力供需管理等核心业务外包,导致地方收益减少。在“地方赋能创成支援机构”的指导下,山形县、鸟取县米子市和埼玉县秩父市等地的新电力公司携手克服了技术和成本障碍,实现了自主经营管理。

此类中间组织还包括“日本市政公用事业网络(JSWNW)”,是2017年参照德国模式成立的官产学联合团体,已有32个自治体加盟。该团体在为“自治体新电力”公司提供创建、运营等咨询服务的同时,还通过召开专题讲座和国际研讨会等方式介绍德国经验、探讨适合日本国情的运行方式,受到环境省和经济产业省等部门的关注。在德国,以社区公有为主导的市政公用事业(Stadtwerke)公司有1 400多家,在电力、燃气和供热等领域占据60%以上的市场份额[15]。相比之下,日本还有很大的发展空间,特别是在人口老龄化、税收减少、养老医疗等公共服务支出不断增加的情况下,“自治体新电力”可以为地方政府创造新的财政来源,促进地方自立发展。“日本市政公用事业网络”的长期目标是将这种公私合作伙伴关系(PPP)从电力延伸到其他基础设施和社会保障服务领域,使之产生协同效应。

以上案例说明,乡村可再生能源的开发利用是构建自立分散型社会的重要基础,但还面临技术和成本等方面的挑战,单靠内部力量难以应对。官产学合作有助于整合政策、资金和技术等多方面资源,中间组织可发挥桥梁作用促使其形成更加有效的公私合作机制。

(三)基于绿色投融资创新的增值实践

为了落实2030年可持续发展议程、实现《巴黎协定》目标,日本环境省近年来着力推广以“环境、社会、公司治理(ESG)”投资为代表的绿色金融,鼓励社会力量参与构建“地域循环共生圈”。作为先行试点地区,滋贺县东近江市于2017年成立了由地方政府、企业、金融机构、非营利组织和市民等共同参与的“东近江三方共赢基金”(以下简称“基金”),通过社会效益债券(SIB)等金融创新方式推动乡村振兴。与一般的政府补助金制度不同,社会效益债券是以项目是否达到预期目标为偿付基准的结果导向型融资方式,有助于提高财政资金的使用效率。以东近江市为例,基金在征集到项目提案申请之后,会组织官产学各方从环境、社会和经济效益等方面对项目进行筛选、确立预期目标,立项后将委托具有证券发行资质的普拉斯(Plus)社会投资公司发行社会效益债券,市民或企业可通过湖东信用金库(地方金融机构)开设的账户购买债券。项目结束后评审委员会将对其进行成果评价,若能达到预期目标,东近江市政府将通过基金向投资者支付本金和收益,反之则由投资者承担项目费用。

迄今为止“东近江三方共赢基金”通过社会效益债券已资助了4批项目,涵盖空屋改造、文化教育、医疗福祉和六次产业化等内容。例如,一般社团法人“蒲生梦工房”为了传承蒲生地区具有百年以上历史的誊写版印刷术,将冈村家捐赠的旧宅改造成誊写版技术研修与交流、作品展示与销售以及为游客提供观光体验的场所。又如,曾经担任农校教师和地域振兴协力队队员的前川真司于2017年接受社会效益债券资助创办了“大家的奥永源寺株式会社”,致力于推广紫草的栽培技术,并研发销售以紫草根为原料的有机护肤品。紫草是东近江市市花,具有消肿、祛斑等功效,在古代被用作紫色的染料,是日本传统文化中尊贵的象征。受化学染料普及和气候变暖等影响,野生紫草在日本已成为濒危物种。前川带领当地小农户与农校学生一起开垦弃耕地,用无农药栽培方法种植紫草,并与有机护肤品代加工企业(阿尔德巴朗株式会社)合作开发相关产品,受到市场广泛认可。“大家的奥永源寺株式会社”因在保护濒危物种和促进山村经济发展方面的突出贡献而获得2018年度环境省“美好生活奖”,并于2020年再次通过社会效益债券筹款用于开发新产品和拓展销售渠道。

以上案例说明,社会效益债券等投融资创新方式为社会力量参与乡村振兴开辟了新途径,按效果付费模式不仅有助于分散政府投资风险、提高资金使用效率,还能调动社会组织和私营部门的积极性,盘活乡村闲置资源,在解决社会、经济和环境问题的同时创造新价值。

(四)基于六次产业化的增值实践

“地域循环共生圈”鼓励充分发挥乡村资源优势,推动三产融合发展,通过建立产销对接和利益联结机制,让农民分享更多加工流通环节的增值收益。位于日本四国地区的德岛县以盛产莲藕出名,其出货量位居日本第二。特别是在吉野川下游的低湿地带,近年来由于发展环境保全型农业,水质、土壤、环境均得到不断改善,自2015年起鸣门市附近陆续有东方白鹳飞来藕塘觅食,并开始筑巢繁殖。东方白鹳在日本经济高速增长期曾一度灭绝,后经多年人工繁育才于2005年在兵库县丰冈市实现野外复归,是湿地生态系统健康的指示物种。为了给东方白鹳创造更好的栖息环境并以此振兴地方经济,德岛县联合官产学各方组成“推进东方白鹳定居联络协议会”,开展生物调查、食源地生境营造以及有机肥技术推广等活动。对于减半使用化肥农药并实施生境改善措施的农户,鸣门市还特别推出品牌认证制度,其生产的鲜藕及加工品(如荷叶茶、莲藕脆片、藕粉等)经认证后可使用“东方白鹳盛情款待”商标,经由农协(JA德岛北)销往日本各地,获得了较高的市场收益。

除了以保护生物多样性提升农产品附加值之外,第三方认证也是推进六次产业化的主要途径之一。比如,静冈县滨松市在2005年的市町村合并中成为人口约80万的政令指定都市7,森林覆盖率高达66%,其中天龙地区出产的杉树和桧树因木质优良而被称为日本三大人工美林之一,但由于国内木材价格持续低迷,山村过疏化和老龄化问题日益突出。合并后的滨松市将“森林管理委员会(FSC)”认证作为整合森林资源、促进乡村振兴的引擎。在过去10年间,滨松市FSC/FM(森林管理)认证林面积从18 400公顷增加至48 542公顷,跃居日本市町村首位,FSC/COC(产销监管链)团体认证数量达到80个,涵盖林业合作社、制材、流通和建筑业等8。为进一步加强产业链合作,滨松市政府联合木材供需双方以及金融机构等约120家本地企业和团体组成“滨松地区推进FSC·CLT(正交胶合木)活用协议会”,致力于拓宽木材应用和销售渠道、提高其附加值。滨松市还制定了“促进公共部门使用本地木材的基本方针”,计划到2020年将政府、学校和医疗保健等公共设施使用FSC认证木材比例提高到100%。此外,滨松产的FSC木材还被用于东京奥运会部分场馆和运动员村的建造,并开始销往中国、韩国等海外市场。

以上案例说明,官产学合作有助于促进产销对接以及农林业生产、加工、流通、销售全产业链的形成,这对于提升农林产品附加值、完善上下游利益联结机制具有重要意义。生态环保认证进一步推动了农林业绿色发展,使环境、经济和社会效益得到了同步提升。

四、日本“地域循环共生圈”实践对中国乡村振兴的启示

日本的乡村振兴起源于二战后“赶超型”发展阶段,其初期目标是要实现国土均衡发展。虽然工业开发和基础设施建设在一定程度上缩小了城乡发展差距,但却加剧了乡村的过疏化和老龄化,并引发了一系列农业农村否定/消亡论。随着日本成为世界第二大经济体并自20世纪90年代以来步入经济低迷期,其乡村振兴理念逐渐由外生式发展转变为内源式发展。这既是为了适应财政紧缩和地方分权改革的需要,也是为了寻求在贸易自由化和环境问题国际化背景下的乡村发展新路径:多功能性和可持续性成为其指导思想,城乡共生对流成为其基础条件。“地域循环共生圈”正是对这一路径的最新探索。

日本乡村振兴的理念转变与实践探索表明:城乡发展差距不能简单依靠乡村工业化或城镇化(如市町村合并)来解决,而是要立足乡村特色资源禀赋,探索符合本地实际的差异化发展路径,避免形成千篇一律的同质化发展格局。“地域循环共生圈”强调城市与乡村是共生共荣的有机整体,需建立城乡要素双向流动机制,通过城乡资源优势互补培育乡村发展内生动力。同时,需充分发挥乡村生态资源优势,以低碳、循环和环境友好型产业带动乡村产业转型升级,以六次产业化提升农产品附加值,促进乡村经济多元化发展。还需重视人才培养,发挥社会中间组织的桥梁作用,积极引导小农户参与区域特色产业链,创新完善产销对接和利益联结机制,将乡村资源整合增值所产生的收益更多留在当地,促进乡村经济、社会和环境协调发展。

中国作为一个农业大国,“三农”问题是当前党和国家工作的重中之重。党中央、国务院在《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》中明确提出要“加快形成工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型工农城乡关系”“更好激发农村内部发展活力、优化农村外部发展环境”。尽管我国提出乡村振兴战略的时代背景与日本有所不同,双方在农村人口结构、地理环境、经济模式和发展程度方面也存在一定差异,但是“他山之石,可以攻玉”,日本在农业农村现代化过程中的经验教训值得学习和借鉴。“地域循环共生圈”作为当前日本乡村发展转型的典型模式,其对于中国乡村振兴的启示可以总结为以下5个方面。

(一)以区域/流域合作机制推动城乡资源整合,实现生产、生活、生态融合发展

长良川和北岩手案例说明“地域循环共生圈”是“社会-经济-自然”复合生态系统,立足于以“森里川海”为一体的生态整体观,这与我国所提倡的“山水林田湖草是生命共同体”理念相近。区域/流域合作不仅有助于生态保护与修复,还有利于打破行政空间界限,多角度挖掘整合资源,促进城乡融合发展。长良川流域资源经整合后成功申报了“全球重要农业文化遗产”(GIAHS),其区域合作机制进一步推动了六次产业化发展,为乡村振兴提供了新动能。我国拥有丰富的农业文化遗产,但大多位于丘陵山区或生态脆弱地区,有约四成属于国家级贫困县,基础设施薄弱,人才资源相对短缺[16]。可借助农业文化遗产的品牌效应,形成区域特色产业链,以“抱团发展”的方式带领农户脱贫致富。

(二)因地制宜推进农村可再生能源开发利用,形成多能互补的能源生产消费新模式

日本“地域新电力”推行的是以可再生能源地产地消为基础的小规模分散型供电方式,是将能源生产与乡村振兴相结合的“地域循环共生圈”实践。在我国,为减少散烧煤造成的大气污染,北方地区自2017年起开始实施“清洁取暖”。由于其运行成本较高,中央和地方政府需拿出巨额财政补贴用于煤改气和煤改电等项目,但仍存在农村居民采暖支出增加、无补贴易返煤等问题。要从根本上解决农村能源消费、环境保护与经济发展之间的矛盾,需加快发展风能、太阳能和生物质能等可再生能源,不断优化农村能源结构。可参照日本“自治体新电力”模式,探索建立政府主导、社会参与、市场化运作的公私合作伙伴关系,加强后期运维管理,推进分布式能源的集约化发展,以减轻财政负担,促进农民增收节支。

(三)引导社会力量参与乡村振兴,不断增强乡村“造血”功能

东近江市案例表明社会效益债券可以融合政府、企业和社会组织等多方资源,发挥协同运作优势,综合解决地方所面临的社会、经济和环境问题。我国正处在社会经济转型期,在精准扶贫、污染防治和医疗养老等领域仍面临不少困难和挑战,需要建立多方参与、共建共享共治的社会治理格局。近年来兴起的网络众筹拓宽了民间投资渠道,在扶贫助农方面效果尤为明显。无论是众筹资助项目还是财政专项补助项目,都需建立以结果为导向的资金分配机制,确保资金精准使用、产生实效。建议有关部门在社会组织较为发达的地区开展社会效益债券试点工作,培育具有专业资质的社会融资平台机构,构建具有公信力的评审机制,严格把控项目筛选、目标设定和绩效评估等环节,通过官产学合作同步提升社会、经济和生态效益。

(四)完善农产品产销对接体系和利益联结机制,推进三产融合发展

产销对接要顺应城乡居民消费升级的新趋势,解决小生产与大市场之间的矛盾。“地域循环共生圈”所倡导的城乡共生对流正是要打通城乡要素双向流动通道,通过中间组织或公共服务平台推进产销对接,延长农业产业链。在我国,已有部分省市通过东西部扶贫协作和对口支援等方式建立了产销合作关系,取得了积极成效。农村电商的蓬勃发展也为产销对接提供了新平台,但还缺乏既懂技术又懂经营的人才。有关部门可参考日本成立“地域振兴协力队”等做法,通过设立专项资金和配套政策鼓励返乡大学生或新农人创新创业,以“互联网 ”推动农业产业链改造升级。

(五)建立跨部门协作、多主体参与机制,加强案例宣传,促进互学互鉴

“地域循环共生圈”实践表明:乡村资源的整合增值需建立在农业农村可持续发展基础之上,综合提升经济、社会和环境效益。建议加强相关部门之间的政策衔接,完善跨部门协作机制。建议对于已经开展的先行试点工作,如国家农业绿色发展先行区、农村能源革命试点、“两山”理论实践创新基地等,总结典型案例,通过专题网站和新媒体技术等加强宣传引导力度,必要时可设立全国或地区性奖项以表彰先进,形成有效激励机制。亦可参考日本环境省做法,以专项资金支持地方搭建多主体合作平台,探索形成多元共治的可持续发展治理机制。

参考文献:

[1]国土審議会政策部会長期展望委員会.「国土の長期展望」中間とりまとめ[R/OL].(2011-02-21)[2020-02-10].

[2]李国平.均衡紧凑网络型国土空间规划---日本的实践及其启示[J].资源科学,2019,41(9):1610-1618.

[3]李国庆.日本的地方环境振兴:地方循环共生圈的理念与实践[J].日本学刊,2018(5):142-158.

[4]株田文博.食料の量的リスクと課題:国内外の食料安全保障概念と対応策の系譜を踏まえて[J].農業経済研究,2012(2):80-94.

[5]鈴木茂.ハイテク産業立地と地域振興[J].経済地理学年報,1991(1):10-23.

[6]田代洋一.日本に農業はいらないか[M].東京:大月書店,1987.

[7]翥男.围绕着“前川报告”展开的一场经济论战[J].现代日本经济,1987(1):59-62.

[8]岡田知弘.「平成の大合併」は地域に何をもたらしたか[J].季刊家計経済研究,2010(85):46-55.

[9]吴昊,姜保中.日本围绕参加TPP谈判的争论[J].现代日本经济,2014(3):28-40.

[10]中央環境審議会.低炭素·資源循環·自然共生政策の統合的アプローチによる社会の構築[R/OL].[2020-02-20].

[11]環境省.環境基本計画[R/OL].(2018-04-17)[2020-02-20].

[12]小田切徳美,橋口卓也.内発的農村発展論:理論と実践[M].東京:農林統計出版,2018.

[13]小田切徳美.日本における農村地域政策の新展開[J].農林業問題研究,2013(12):463-472.

[14]张文明,章志敏.资源·参与·认同:乡村振兴的内生发展逻辑与路径选择[J].社会科学,2018(11):75-85.

[15]アンニカ·ウーレマン.ドイツにおけるシュタットベルの歴史と現状[R/OL].(2018-09-11)[2020-07-02].

[16]闵庆文,曹幸穗.农业文化遗产对乡村振兴的意义[J].中国投资,2018(17):47-53.

注释:

(1)指由原日本银行总裁前川春雄等17人组成的“为实现国际协调的经济结构调整研究会”于1986年4月7日向时任日本首相中曾根康弘提交的报告。

(2)“界限集落”是社会学家大野晃于1991年提出的概念,指一半以上人口超过65岁的村落,用来说明山村因人口减少和老龄化所带来的村落功能衰退,濒临存亡的临界点。“地方消亡论”是基于日本创成会议人口减少问题研讨分会的报告,由曾担任过岩手县知事、总务大臣以及日本创成会议座长的增田宽也于2014年提出,通过人口预测说明地方所面临的存续危机,引起了日本政府的高度重视。

(3)地域经济循环分析是基于市町村“产业关联表”和“地域经济计算”进行的复合分析,目前包括以2010年、2013年和2015年为基准的数据。详细请见http://www.env.go.jp/policy/circulation[2020年3月20日]。

(4)环境省为“地域循环共生圈”开设了专题网站,截至2020年3月,共收录了58个活动团体及相关活动介绍,详细请见http://chiikijunkan.env.go.jp[2020年5月10日]。

(5)“仕事人俱乐部”相关活动介绍, [2020年4月12日]。

(6)环境省“美好生活奖”(Good Life Award)设立于2013年,用于表彰企业、团体和个人在日本各地开展的优秀环保项目,以引导绿色生活方式。

(7)政令指定都市是基于《地方自治法》,由日本中央政府指定的、人口50万以上的都市,享有一定的自治权,类似于我国的副省级城市,目前日本共有20个政令指定都市。

(8)静冈县森林认证推进协议会, [2020年7月11日]。